Cultura

Cultura

Cuatro tardes con Ángela Jeria en su último verano

Cuatro tardes con Ángela Jeria en su último verano

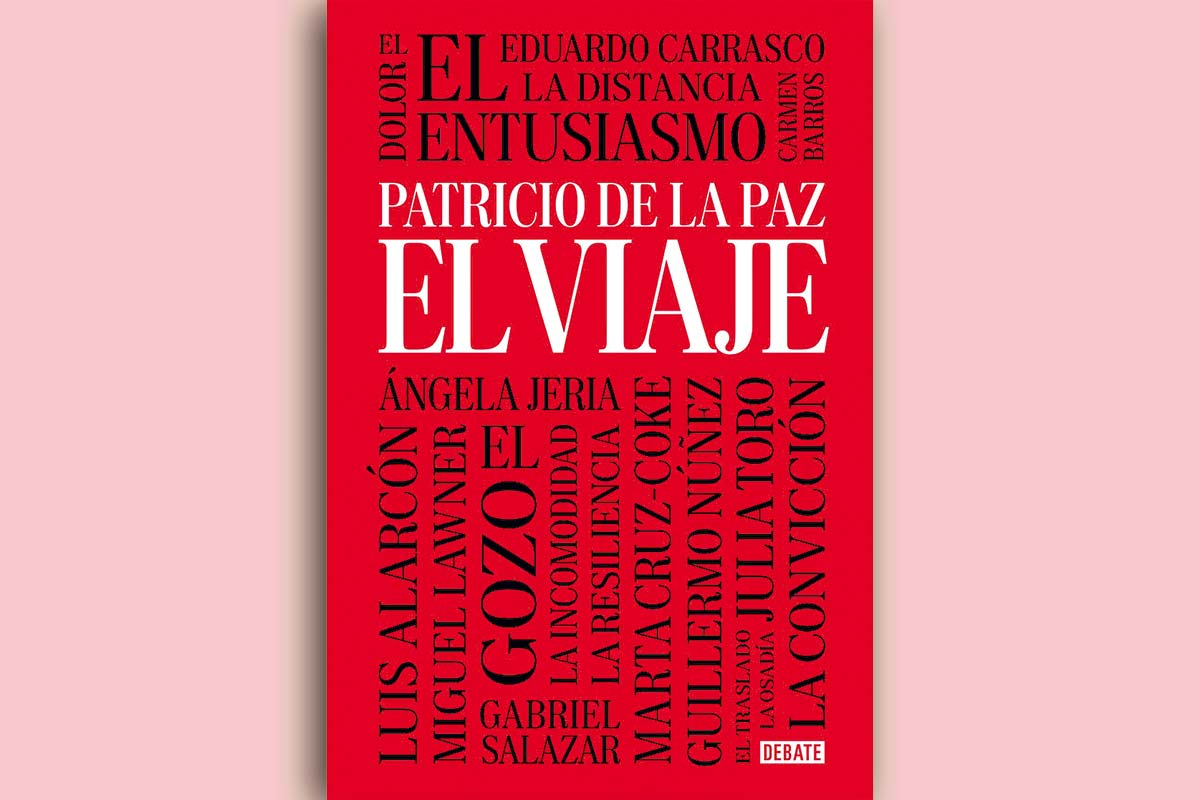

En febrero de 2020 me reuní cuatro veces con Ángela Jeria para hablar de su vida larga, del país que la había acompañado, de qué se ve cuando se mira por el espejo retrovisor todo lo vivido. Fue generosa y lúcida en sus recuerdos. No esquivó ningún tema, aunque siempre fue discreta y medida. Esta es la trastienda de esas más de 12 horas de conversación que hoy forman parte del libro El viaje, que acaba de llegar a librerías y donde la madre de la Presidenta Bachelet es una de los nueve protagonistas.

-

Cuéntale a tus contactos

-

Recomiéndalo en tu red profesional

-

Cuéntale a todos

-

Cuéntale a tus amigos

-

envíalo por email

Es un verano caluroso. Febrero de 2020. En el departamento de Ángela Jeria, en el piso 10 de un edificio en Américo Vespucio casi esquina con Apoquindo, hay un ventilador prendido. Es pequeño, insuficiente para la amplitud de su living comedor, pero ella lo va moviendo. Lo hace decidida. Buscando desde dónde enfría más y mejor el aire. Es una mujer que no se da fácil por vencida.

Ángela Jeria está de lentes oscuros, que no se saca ni siquiera puertas adentro y que se han convertido en su sello. Es por una fotofobia que arrastra desde la adolescencia y que la hace soportar muy mal la luz.

Tiene 93 años y se ve perfecto. Aunque ella dice que la salud le ha empeorado este último tiempo. Arrastra un problema estomacal que no han podido pesquisar bien y que la ha hecho bajar de peso. Está en 48 kilos. Además tiene problemas en una pierna, después de un esguince en un tobillo. Hoy dice que le duele entera, hasta la cadera.

Tiene 93 años y se ve perfecto. Aunque ella dice que la salud le ha empeorado este último tiempo. Arrastra un problema estomacal que no han podido pesquisar bien y que la ha hecho bajar de peso. Está en 48 kilos. Además tiene problemas en una pierna, después de un esguince en un tobillo. Hoy dice que le duele entera, hasta la cadera.

Cuenta todo con precisión y enumera sus males, pero sin quejarse. Estoica.

Este es un verano donde además de calor, Ángela Jeria ha sentido la soledad. Eso lo dejará ver en varias oportunidades a lo largo de las entrevistas que tendré con ella este febrero con la idea contar su vida en un libro que estoy preparando (y que fue publicado este mes, con el título El viaje).

Su hija Michelle Bachelet está lejos, en Ginebra, trabajando para la ONU. Hablan por teléfono, cuando pueden. A Ángela Jeria le preocupa que esas llamadas puedan ser muy caras. Sus nietas Francisca Dávalos y Sofía Henríquez, según dice la abuela, están en sus propios asuntos -trabajos, parejas- y ella entiende que aparezcan poco, aunque las extraña.

A quien más ve es a Sebastián Dávalos, el nieto mayor, quien viene a almorzar con ella al menos una vez a la semana y conversan largo durante la tarde. Dice la abuela que él está pensando en venirse a vivir en el departamento de al lado -unido al de ella por la terraza-, que es de Michelle Bachelet y que ahora está en arriendo. Ángela Jeria sostiene que el nieto estaría mucho mejor allí, porque en su propia casa lo pasa mal: cuenta que la relación de él con Natalia Compagnon, su mujer, está quebrada.

Este verano descartó ir a Tunquén o a Caburgua, donde su hija tiene casa y ella ha pasado muchos veranos disfrutando del mar y del lago. Ahora no. Teme no poder moverse con tranquilidad en el agua, como solía hacerlo antes ya que fue siempre una experta nadadora. O teme también perder el equilibrio en alguna caminata y caerse.

Sobre la mesa de centro, pone dos vasos de agua con hielo. Mueve una vez más el ventilador hacia mí. Ella dice que no lo necesita. Se acomoda en un sillón. Y dice que está lista para empezar la primera entrevista para recorrer su vida. Cruza las piernas. Y supongo que me clava la mirada, aunque no puedo verle los ojos tras los anteojos oscuros.

Ni ella ni yo podíamos saberlo entonces: que esta entrevista y las siguientes serían las últimas que daría en su vida. Que éste sería su último verano. Que 150 días después de estas conversaciones donde se muestra tan animada, Ángela Jeria moriría en el Hospital de la Fach.

Rodeada de sus tres nietos.

Rodeada de sus tres nietos.

Con su hija Michelle lejos.

Esto último sería como una broma cruel del destino, porque en la última entrevista Ángela Jeria me diría que no le tiene miedo a la muerte: lo único que la atormentaba es que, cuando llegara esa hora final, su hija no estuviera al lado de ella.

La carta

Ángela Jeria no aceptó enseguida estas entrevistas. Debí primero mandarle una carta para explicarle lo que quería. Le detallé que mi idea era recorrer vidas largas, reconstruir el país que las ha acompañado y contar qué se ve cuando, desde la vejez, al final del viaje, se mira por el espejo retrovisor la vida que se ha vivido. Qué permanece, qué se evita, cuál es el balance.

La carta se la llevó un abogado amigo de ella y que se entusiasmó con la idea de incluir la vida de Ángela Jeria en un libro. “Me parece un acto de justicia con ella, de verdad ha tenido una vida extraordinaria”, me dijo cuando se enteró del entonces incipiente proyecto. Le entregó la carta personalmente.

A ella le pareció bien y, por medio de una asistente que le dejó su hija Michelle cuando ya no pudo estar cerca de ella en Santiago, me llamó y me citó a una reunión preliminar. En su departamento del piso 10.

Esa vez no puso ventilador.

Escuchó atentamente lo que yo tenía que decirle, que era básicamente lo de la carta. Hizo varias preguntas. Quiso saber qué otras personas irían en el libro, sólo por curiosidad. Le hablé de varios Premios Nacionales, de artistas, de personas que ocuparon cargos públicos.

La idea, le expliqué, es que no sólo fueran personas con hartas décadas encima, sino que también fueran conocidas. Ella asintió con la cabeza. Luego me puso una sola condición: que si lo que ella contaba a mí finalmente no me servía para el libro, sólo le avisara y luego lo desechara. Que no había problema con eso.

La idea, le expliqué, es que no sólo fueran personas con hartas décadas encima, sino que también fueran conocidas. Ella asintió con la cabeza. Luego me puso una sola condición: que si lo que ella contaba a mí finalmente no me servía para el libro, sólo le avisara y luego lo desechara. Que no había problema con eso.

Por supuesto que esas aprensiones estarían de más.

Luego me dijo que empezáramos la semana siguiente, en el primer viernes de febrero.

***

Primera tarde

Ángela Jeria habla pausado, con una voz un poco ronca. Este viernes, 7 de febrero de 2020, dice que la voz le sale aún más despacio, porque se siente un poco resfriada. Tiene todas las ventanas del departamento cerradas, aunque está prendido el ventilador. Se nota que es sólo para refrescar a la visita.

Habla de su madre, de quien heredó el nombre. Es lo que espontáneamente primero se le viene a la cabeza cuando empezamos a conversar. Recuerda lo abrupto de su muerte debido a un cáncer agresivo, del que jamás se quejó. Ángela era su hija menor, tenía entonces 9 años y tres hermanos mayores adolescentes: Alberto, Alicia y Arturo.

Habla mucho también de su padre, Máximo Jeria, quien vendía máquinas de coser para la marca Singer y viajaba con frecuencia. Se nota que fue y es aún un referente para ella, por su cultura -resalta varias veces que fue amigo del escritor Manuel Rojas y que inspiró varios de sus libros-, por su sentido del humor, por su vida aventurera, por sus ideas de izquierda. Él fue quien le enseñó que jamás había que reírse a carcajadas o llorar de manera sonora, porque eso perturbaba al resto. Es lo que ella ha aplicado toda su vida.

Con frecuencia pide pausas para preparar café. Un cafecito, como dice ella. Se levanta del sillón y camina lento, pero firme, hacia su pequeña cocina. Se mueve allí sin apuros. Saca pequeñas tazas de loza blanca y ahí vierte una cucharada de café y agua recién hervida. Las lleva al living en una bandeja. Me pasa una servilleta de papel para posar la taza sobre mi mano.

Se detiene con gusto en la historia que comenzó en Temuco con Alberto Bachelet. Él estaba destinado allá por la Fach. Ella terminaba su último año de liceo y lo pasaba mal por las hostilidades de la segunda mujer de su padre, “una madrastra de esas malas como de cuentos”, precisa.

Cuenta de su pololeo vigilado, de su casamiento un año después, de su posterior vida itinerante como matrimonio, moviéndose de una ciudad a otra. Recuerda el nacimiento de sus hijos. Primero Alberto -a quien llama Betito-; luego Michelle. Ambos prematuros, pequeños, de poco peso.

Cuenta de su pololeo vigilado, de su casamiento un año después, de su posterior vida itinerante como matrimonio, moviéndose de una ciudad a otra. Recuerda el nacimiento de sus hijos. Primero Alberto -a quien llama Betito-; luego Michelle. Ambos prematuros, pequeños, de poco peso.

Muestras fotos en blanco negro. Hay varias de la familia de vacaciones en los lagos del sur, donde se iban con carpa. Ella es allí una mujer joven, de pelo oscuro, rasgos marcados, muy atractiva. Cuenta que en esos viajes cantaban mucho. Que su marido tenía un vozarrón, pero era desafinado. Que ella era más entonada, pero cantaba bajito. Sus hijos, asegura, cantaban muy bien y además tocaban la guitarra. A todos les encantaba la música latina, especialmente canciones chilenas y mexicanas.

Más tarde, cuando esta primera entrevista ya está terminada, cuando la luz del día se empieza a ir, Ángela Jeria pide que la acompañe a ver el atardecer desde su balcón que mira hacia el norte, a la Avenida Apoquindo. Nos ubicamos uno al lado del otro, en silencio. Sin decir nada.

Las únicas palabras son las que pronuncia cuando me invita a acompañarla: “De aquí se ve tan bonito el atardecer, le va a gustar. Y así yo no lo veo sola”.

***

Segunda tarde

Noto enseguida el detalle. Esta vez, en la mesa del living, no sólo hay agua con hielo. También hay galletas. Y Ángela Jeria tiene una teoría propia sobre ellas. Dice que, a su juicio, las galletas son siempre sin relleno y sin cobertura de chocolate. “Las que sí tienen ambas cosas se llaman bombones”, aclara. En el plato hay de ambas, aunque son mayoría las primeras.

El ventilador sigue encendido. Son las cinco y media de la tarde de un lunes 10 de febrero.

Ángela Jeria luce más distendida que en el encuentro anterior. Sonríe con más frecuencia, aunque jamás -como le enseñó el padre- se le escapa una carcajada.

Sí se pone seria cuando habla de su hijo mayor. Dice que nunca se conformó con que se fuera tan joven de Chile, a los 19 años, y que siempre viviera afuera, primero en Australia, luego en Estados Unidos. Nunca pudo superar su ausencia, su vida lejos. Recuerda también su muerte repentina, a los 55 años, de un infarto.

Fue el 2001. No entra en detalles, no quiere meterse profundo en ese territorio que es evidente que le duele. “Yo decidí aprender a olvidar todas las partes tristes”, dice, como convenciéndose a sí misma.

Habla también de Michelle. De lo cercanas que son, que la considera su mejor amiga. No se marea con que haya sido Presidenta de la República. Que lo importante de eso, comenta, es que fue un empujón al empoderamiento femenino. Como siempre, Ángela Jeria es sencilla, discreta, rehúye de cualquier comentario que pudiera ponerle a su vida un carácter de excepción. Se siente cómoda en el nivel de lo común y corriente. Y no es por pose, sino una opción de cómo pararse en el mundo.

De Michelle como Presidenta, su madre prefiere conversar de lo que llama el “frente interno”: cómo se hizo cargo de sus tres nietos para que su hija pudiera gobernar un país sin la urgencia doméstica. Fue Ángela Jeria quien se encargó de sostener ese mundo puertas adentro. Por eso es tan cercana a esos nietos, que siempre le han dicho Nany. Son posiblemente los únicos que no le dicen Gelo, como la llaman todos quienes la conocen.

Cuenta que ese apodo se lo puso su hermano mayor cuando ella era una niña. Un día la retó, porque ella había hecho alguna maldad. Era traviesa y desordenada. Intervino la madre: “¿Por qué tratas así a la Angelita?”, dijo. “¡Qué Angelita, mejor será Angelorum!”, respondió el hermano. De Angelorum derivó naturalmente a Gelo.

Pausa. Va a la cocina a preparar café. A rellenar con agua los vasos. Le digo que no se preocupe, que yo puedo hacerlo. Me dice que no, que mi ayuda es que la acompañe hasta allá para seguir conversando. Al menos me deja que de regreso al living lleve yo la bandeja.

Conversamos de la vejez. Ángela Jeria tiene clara conciencia de ella. Habla con realismo del deterioro que produce en el cuerpo y en la mente. Se siente afortunada de que a ella la cabeza le siga funcionando perfecto. Y que pueda seguir activa, que sea capaz de valerse por sí misma, que pueda bajar al banco del primer piso del edificio o ir a la peluquería del barrio. Esto último está lejos de ser un detalle: Ángela Jeria siempre está impecablemente peinada.

Su temor con la vejez, confidencia, es convertirse en un estorbo para su familia. Ese es un susto que la ronda siempre. Comenta que ya le dijo a Michelle que apenas eso empiece a pasar, deben ingresarla a un hogar de ancianos. ¿Y qué dice su hija?, le pregunto. “Me dice: ‘ay mamá, ya empezó otra vez con eso’”, cuenta y sonríe suavemente.

Ángela Jeria tiene un humor agudo, que -como ya ha dejado claro- no precisa de carcajadas. Todo lo que comenta u observa, lo remata con un toque inteligentemente gracioso. Es de esas personas que se ríe incluso de sí misma.

En un momento, vuelve a aparecer la soledad. Ese mundo que la rodeaba y que ya no está. Sus hermanos ya muertos. Las amigas que han ido desapareciendo.

“Sí, este último tiempo he estado más sola”, comenta, pero sin dramatismos. También eso tiene algo de opción: reconoce que la edad la ha puesto más selectiva respecto de con quién gasta el tiempo. Mejor sola que obligadamente acompañada.

“Sí, este último tiempo he estado más sola”, comenta, pero sin dramatismos. También eso tiene algo de opción: reconoce que la edad la ha puesto más selectiva respecto de con quién gasta el tiempo. Mejor sola que obligadamente acompañada.

Se pone de pie. Es hora de ir juntos a mirar el atardecer al balcón.

Reparo en la cantidad de plantas que tiene allí, todas muy bien cuidadas. Es como si uno entrara de pronto a una pequeña selva personal.

Luego, silencio mientras el sol se esconde.

Piensa de nuevo en su hija Michelle que está lejos. “A lo mejor me voy a morir y no va a alcanzar a estar de nuevo conmigo”, dice. Es uno de los escasos momentos de estas conversaciones de verano en que Ángela Jeria, que siempre se ha mostrado entera, parece ensombrecerse.

***

Tercera tarde

Cuando llego a la tercera entrevista, un miércoles 12 de febrero, cinco y media de la tarde, Ángela Jeria me está esperando en la puerta de su departamento. No es necesario, esta vez, que le toque el timbre. Se nota cómoda, entusiasmada con las horas de conversación que tenemos por delante.

Adentro, sobre la mesa del living hay agua con hielo, café ya servido, galletas. El ventilador encendido y apuntando a la esquina del sillón donde siempre me acomodo. Al sentarme, tengo la sensación de que me trata como si fuera uno de sus nietos. Es amable, cálida, preocupada. “Encuentro que usted está gordito, debería cuidarse”, me dice con un tono que está lejos de ser ofensivo o pesado. Es lo que diría una abuela.

Me cuenta que se levanta temprano y que parte el día leyendo el diario. “Hay que saber lo que piensa el enemigo”, bromea, evidentemente distendida.

Le pregunto por la Unidad Popular, donde su marido Alberto Bachelet, por encargo de Allende, estuvo a cargo de las polémicas Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP). Ángela Jeria dice que ella siempre apoyó al presidente socialista -“en la Fuerza Aérea me decían la roja”, comenta- , pero que en esos años nunca se metió en política: no podía porque era esposa de militar. Igual señala que en los meses previos al golpe ella se daba cuenta del ambiente enrarecido.

Cuenta que después del 11 de septiembre de 1973 su esposo fue detenido tres veces, y murió en la Cárcel Pública meses después. Ese día, 12 de marzo de 1974, ella tuvo que ir a avisarle a su hija que estaba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile y juntas partieron al Servicio Médico Legal. Dice Ángela Jeria que no lloró ahí -Michelle sí lo hizo, aunque contenida- ni tampoco en el funeral, “pese a que se había muerto un pedazo de mi vida”.

Entra en un túnel de recuerdos. Cuando ella y Michelle fueron detenidas en enero de 1975, de sus días duros en Villa Grimaldi y en Cuatro Álamos, de los gestos de humanidad que vio allí pese al horror, de su expulsión del país junto a su hija, de la vida juntas en la RDA, de su activismo en derechos humanos. Le permitieron regresar en 1979. Cuenta que fue gracias a las gestiones del general Fernando Matthei, quien fue amigo de Alberto Bachelet y era entonces comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Dice que él siempre le cayó bien, que era culto, simpático.

“¿Quiere más agua?”, pregunta de pronto, cuando se fija en mi vaso vacío. Siempre está pendiente de todo. De los ruidos de la calle, de las alarmas de los autos que suenan de vez en cuando, de si tomo café o no, si me gustan las galletas.

Dice que Chile ha ido perdiendo la austeridad. Está admirada del consumismo. No entiende eso de acumular y acumular cosas. De endeudarse tanto. Sí se alegra de que seamos un país donde las mujeres se han ido abriendo espacios, que claramente están mejor hoy que antes; aunque falta. Dice que no se define feminista. Y que apoya la causa LGTBI+.

A propósito de esto último comenta que quiere mostrarme algo. Se levanta del sillón. Camina hasta su habitación y regresa con un libro entre las manos. Mientras Inglaterra duerme, de David Leavitt. Dice que no recuerda quién se lo regaló y que trata de las relaciones que el narrador mantiene con otros hombres. Lo encontró demasiado explícito y que por eso no le gustó.

“Pero me extrañó mi reacción, fíjese”, comenta, aún sorprendida. Se queda pensando un momento. “Que dos hombres hagan lo que quieran, pero a mí me interesan más si se aman”, dice al cabo de un rato.

“Pero me extrañó mi reacción, fíjese”, comenta, aún sorprendida. Se queda pensando un momento. “Que dos hombres hagan lo que quieran, pero a mí me interesan más si se aman”, dice al cabo de un rato.

Salimos al balcón. El sol empieza a desaparecer.

***

Cuarta tarde

Viernes 14 de febrero, cinco de la tarde. Ángela Jeria de nuevo está parada en la puerta de su departamento, esperando animada otra sesión de entrevista. La última.

Estos encuentros ya casi funcionan solos, con un ritual claro. Dos tacitas de café sobre la mesa. Dos vasos de agua con hielo. Las galletas -con y sin relleno- en un plato. El ventilador encendido, siempre apuntado a mi lado del sillón. Ella instalada en frente mío, tranquila, con un chal blanco sobre los hombros -pese al calor, ella sigue sintiendo el resfrío encima-. Las piernas cruzadas. El peinado perfecto. Los lentes oscuros.

Me dice que hoy se levantó pensando en algo que será muy práctico: que debe aprender a usar WhatsApp. Que primero, claro, tiene que cambiar el teléfono, porque el suyo es muy antiguo. Está empecinada en hacerlo, porque con aparato nuevo y WhatsApp funcionando, podría comunicarse de manera más fluida con su hija Michelle.

Confiesa que ya está empezando a asumir que la estancia de ella en el extranjero será para largo. Lo acepta, pero algo se le revuelve adentro: ya sabe lo que es vivir con un hijo lejos y la ausencia que eso produce. “Es terrible, la extraño mucho”, reconoce.

Confiesa que ya está empezando a asumir que la estancia de ella en el extranjero será para largo. Lo acepta, pero algo se le revuelve adentro: ya sabe lo que es vivir con un hijo lejos y la ausencia que eso produce. “Es terrible, la extraño mucho”, reconoce.

Hablamos de los tiempos actuales. De los del país y los de ella. De Chile dice que quedó impactada de la violencia que siguió al estallido social. Dice que espera que se escriba una nueva Constitución más justa. Respecto de sí misma, dice que le preocupa empezar a perder la memoria y que no le teme a la muerte.

Como sabe que vive en cuenta regresiva, está enfocada a ordenar los papeles que ha acumulado durante tantas décadas vividas. Dice que son cajas y cajas de archivadores. Eso podría ser el registro físico de todo lo que le ha interesado, que no es poco. Economía, historia, política, arqueología.

Esa última materia le importa especialmente: Arqueología es lo que ella entró a estudiar a la Universidad de Chile a los 44 años y que debió dejar inconcluso después del golpe militar. Nunca terminó después la carrera -aunque varias veces se lo ofrecieron- y asegura que, a estas alturas de la vida, no es un tema que le quite el sueño.

“No me gustaría morirme”, dice de pronto, con naturalidad, mientras me acerca el plato con galletas. Le pregunto por qué. “Porque lo único que tengo es la vida. No creo en Dios, no creo en el Paraíso, en nada de eso”, responde. Justamente por esa razón, enfatiza, es que ha procurado llevar “una vida simple, fácil, suave”.

Dice que lo ha pensado y que lo terrible de morirse debe ser que uno deja de ver lo que lo rodea. No se refiere a la familia, aclara. Ella piensa por ejemplo en los árboles, en las estrellas, en la cordillera.

Y piensa de nuevo en su hija Michelle que está lejos. “A lo mejor me voy a morir y no va a alcanzar a estar de nuevo conmigo”, dice. Es uno de los escasos momentos de estas conversaciones de verano en que Ángela Jeria, que siempre se ha mostrado entera, parece ensombrecerse.

Está a punto de empezar un nuevo atardecer. Aún hace calor. El cielo empieza lentamente a oscurecerse.

Salimos al balcón. Nos instalamos uno al lado del otro, en medio de las plantas. Ella tiene apoyadas las manos en la baranda, la vista hacia adelante, los ojos protegidos por sus lentes oscuros.

De pronto, cuando ya casi ha caído la noche, se gira hacia mí, sonríe sin estridencias y pronuncia cuatro palabras: “Gracias por la compañía”.